圖片、電影簡介摘自http://blog.sina.com.tw/3263/article.php?pbgid=3263&entryid=6333

一、 電影簡介

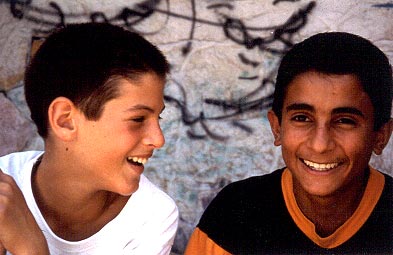

導演選擇七個居住在耶路撒冷的小孩,有系統地拍攝他們的生活,並訪談他們的想法。透過七個不同族裔、國籍或宗教信仰的孩童,抽絲剝繭,呈現以色列和巴勒斯坦人之間,數百年來盤根糾結、錯綜複雜的恩怨與情仇。七個孩童分別是︰雅各(1)和丹尼(2)雙胞胎,他們的祖父從波蘭逃到西耶路撒冷,是以色列建國之後才出生的新世代,並無特殊宗教信仰。另外馬穆(3)是住在東耶路撒冷(巴勒斯坦區)的阿拉伯人,篤信回教。斯洛莫(4)則是講英文的以色列人,住在老城猶太區,從小就進入猶太教會,專志研究經文教義。還有兩個住在耶路撒冷城外,狄黑旭難民區的阿拉伯男孩法拉(5)和女孩姍娜寶(6);最後一個則是住在約旦河西岸,緊臨巴勒斯坦人住宅區,屬以色列佔領地屯墾區的猶太小孩莫許(7)。這七個小孩,有的住在相距只約二十分鐘車程的耶路撒冷市郊兩地,有的則混居在同一條街巷中;卻有著截然不同的命運(想像一下同住台北市中的七個小孩)。甚至,是被互相隔絕的,並且被灌輸了根深蒂固的仇恨觀念。在孩子們純真的心中,其實還未生出那麼多仇恨的種子。但是大人透過古經文、教義、社會事件和見聞經驗,不斷教育孩子、並醜化對方︰1967年的戰爭、以色列佔領土地並移民屯墾、隔離、崗哨檢查、阻絕宗教勝地、巴勒斯坦的回教聖戰、建國運動、自殺攻擊、暴動……終使得兩方社會的集體仇恨意識越來越勾結牽連,直至幾近無解的地步。導演從孩子們的觀點出發,透過生活細節,抽絲剝繭地呈現這樣的因果循環;使一般不甚了解以、巴情勢的人們,對於兩國的糾結僇葛有了更深刻的認識。然而,影片中更重要的,則是導演克服萬難所操作的一項人性的實驗——究竟友誼、愛、互相了解、對和平的渴望等等人類最高尚、良善的特質,有沒有辦法點燃和平和希望的火光?(在甘地的「不流血革命」成功前,又有幾個人相信「愛」和「非暴力」可以解決「不是你死、就是我亡」的政治問題?)導演在拍攝結束前,讓雅各(1)和丹尼(2)同去狄黑旭難民區,和法拉(5)和姍娜寶(6)等巴勒斯坦小孩會面(其他如馬穆(3)、斯洛莫(4) 和莫許(7)均無意願相見)。幾個小孩突破了以往僵化的偏見,很快就愉快的玩在一起,也建立了令人動容的友誼(莫怪乎最後連導演也哭了)。然而,兩年後,導演再度訪談這幾位小孩,發現情況悲觀得令人難受。導演悲哀地發覺,這些小孩已然深處在仇恨的環境裡了。他們不是對當前的殺戮漠然不關心,就是對和平相處感到悲觀而絕望。連好不容易建立起來的友誼,也隨著時日的遷移,慢慢消蝕於無形了。

二、 心得感想

我們都知道小孩子的心靈是非常單純無邪的,也知道一個地方的環境和宗教會影響小孩子的想法及思考模式,但在看影片之前我真的不知道宗教可以這麼徹底的讓小孩子根深柢固的去排斥另一種“人”,當看到像馬穆他一昧的批評或拒絕接受猶太人,其實我的吃驚是大於難過的,我沒有辦法想像才一個孩子竟然就如此排斥另一個種族,那長大之後要怎麼辦呢?像法拉,他竟然已經有了要殺掉對方的想法,那假使他長大之後成了炸彈客就也不意外了(但前提是他的朋友被殺了,我覺得就算是我可能也會走上相同的路)但當雅各、丹尼、法拉、珊娜寶這幾個孩子見面時,孩子們單純的友誼又讓他們連在一起,讓他們開心的玩耍、建立起良好的關係!可是幾年之後關係還是淡去了,不管原因是什麼,時間也好、空間也好、心態也好,這都漸接的在預告這個地區未來的發展,顯示了就算孩子的時代有建立的友誼,就算其中一方的孩子試著維持這段關係,在這樣複雜對立的環境下,這樣的情誼還是很難維持的!看完之後當然覺得很難過,但這也不是一個容易解決的問題阿,不是說今天有幾個人願意做改變這整個地區就會改變,或許有一天它會更好,但我相信有得等…

留言列表

留言列表